Tere!アフヴェンです

今回は私が住んでいる町を、紹介したいと思います。

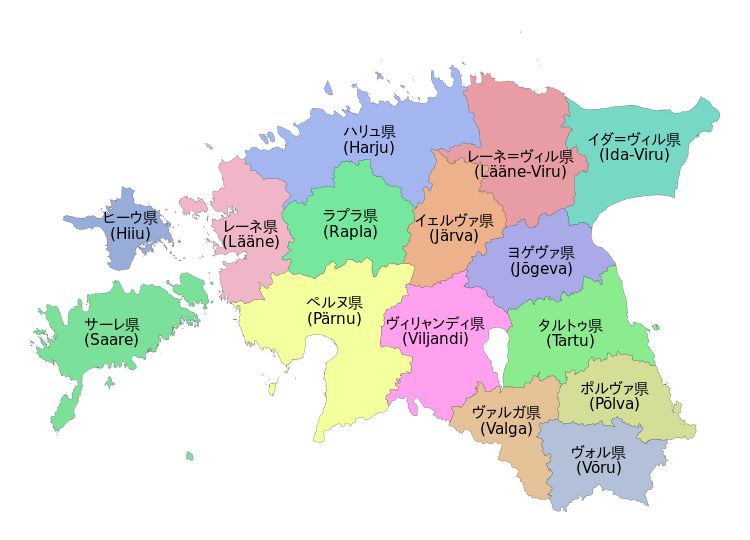

エストニアには15の県があり、オフィシャルには南エストニアになりますが

実際は、中央または中央東部あたりに、位置するのが、私が住む県の、Jõgevamaa(ユゲヴァ/ヨゲヴァ マー)です。

Maa(マー)は、エストニア語のMaakond(マーコンド)を、短くしたもので、直訳すると”郡”になります。

日本に置き換えると、県と同等だと思います。英語だとCounty(郡)

ちなみに日本語で紹介されるときは、ヨゲヴァと書かれていることが多いですが

Jõgevaのõは日本語にない音で

「イ」の口をしながら、「ウ」と言う音

に近いと思います。

「イ」(‘皿’)の口をしながらウ(‘3’) ※大事なことは2回言う

その為、「ユゲヴァ」の方が近いと思うので、ユゲヴァとも、表記させてもらいます。

ユゲヴァ(ヨゲヴァ)は寒い首都?!

ユゲヴァ(ヨゲヴァ)県のHPによると・・・

県人口:13,444人(2020年1月1日現在)、

最大の町:Jõgeva (4893人)、

面積:1084,33 km2、

学校:11校

幼稚園:10園

ホビースクール:2か所

村:94、タウン:1、小さいタウン:3

↓

2023年現在

県人口:13,127人(2023年1月1日現在)

最大の市:Jõgeva linn (4773人)

面積:~1040 km²

学校:11校

幼稚園:10園

村:89、町:1、小さい町:7

ホビースクール:3か所

よく分からないかもしれませんが、1県に対して、学校などの数を考えると、とても小さいことが分かると思います。

※違いが分かる様に、2023年の記録を並べてみました。

エストニアの人が、ユゲヴァ(ヨゲヴァ)と聞くと、一番寒い場所と思い浮かべます。

”Külmapealinn(Cold Capital/寒い首都)”

Külmapealinn(クルマペアリン)という別名があるからです。

※エストニアは季節ごとの異名が付いた都市があります^^

というのも、エストニアで記録された最低気温が

-43.5度※だったからです!!

※1940年1月17日、ユゲヴァ(ヨゲヴァ)の気象観測所記録。

この記録はいまだに破られていません!

人が生きられるんですか???と言いたくなります。

私は現時点で-20度しか体験していないので、まだまだ新人です。

私は寒いのが嫌いなのに、なぜよりによって”寒い首都”に住んでいるのか…

ふと疑問に思いつつ生活しています…。

ユゲヴァ(ヨゲヴァ)の町の様子をご紹介!

私が住むユゲヴァ(ヨゲヴァ)は、ユゲヴァ県のユゲヴァ町なので、県内では比較的、大きい方の町になります。

駅やバスターミナル、市役所、警察署、公証役場?があります。

ここまで読むと、割と大きめの町を想像する、と思いますが、本当にすべてがコンパクトな感じです。

徒歩で10~15分も歩けば、住宅地から外れて、自然豊かな風景が楽しめます。

日本人からすると片田舎の町ですが、エストニアの人からすると、ベッドタウン的な町なんだと思います。

Elron(エルロン)という、電気とディーゼルで走る駅があるので、ここから首都タリンや第二都市タルトゥへ、行くことができます。

タルトゥが、比較的近いので、仕事へ出て帰ってくる人も多いです。

町の広場や周辺はこんな感じ

↑エストニアの風物詩。

リンゴの収穫時期になると、食べきれないリンゴを、この様に道に置いて、欲しい人にあげます。

これはエストニア全土、どの住宅地でも、見られる風景です。微笑ましいですね!

ユゲヴァ(ヨゲヴァ)駅はこんな感じ。

下の写真は、昔使われていた駅舎です。

昔の駅舎の方が味があり、色もきれいなので、好きなのですが、簡素なプラットフォームのみの駅にしたようですね。位置と予算の関係なんでしょうか…。

あと、小さい町には踏切がありません!自己責任です!

駅の近くには、エストニアで有名な詩人Betti Alver(ベッティ・アルヴェル)博物館があります。

エストニア人の子供は半ば強制的に学校などで読まされるようです(私の夫談 笑)

実はまだ行った事ありませんが、いつか行ってみたいと思います。

※追記:行ってきました!併せてご覧ください↓

外観は薄い水色がとてもきれいです。博物館を記念したモニュメントも近くの公園に建てられています。

最近できた教会とロシア正教会(小)

学校っぽくないヨーロピアンな建物だなと思いました。

ユゲヴァ(ヨゲヴァ)マーにある他の町も紹介!

Puurmani(プールマニ)

Puurmani(プールマニ)は、自然豊かな場所で、美しいマナーハウスが残っています。

今は学校として再利用されています。こんな学校も素敵かも。

紅葉の時期は本当にきれいでした。川で魚をつるおじさんたちやカップルも見かけました。

Palamuse(パラムセ)

Palamuse(パラムセ)は、有名なエストニア文学の著者

Oskar Luts(オスカル・ルツ)の出身地です。

日本では全く知られていませんが、エストニア国内では、彼の本は有名で”Kevade(春)”が代表作です。

映画化もされ、エストニア人の暮らしを描いたもので、今でも親しまれています。

彼の通った学校がこの地にあり、博物館もあります。

見ごたえのある博物館で、英語表記もあります。物語のシーンが再現された、部屋もあり楽しいです。

小説が読めれば、もっと楽しいのでしょうが、エストニア語という高いハードルがあるのでしばらくは難しそうです。

夫曰く、表現も古いため、エストニア人でも読むのが大変だそうです。

Mustvee(ムストヴェー)

ユゲヴァ県は、3つの行政区域(Vald)に、分かれています。

そのひとつの町である

Mustvee(ムストゥヴェー)は、ロシアとの国境にもなっている、Peipsi järv(ペイプシ レイク)があります。

夏になると多くのエストニア人が泳ぎに来たり、スモークフィッシュや玉ねぎが至るところで、売られていたりします。

タルトゥから繋がる、玉ねぎ通りと言うのもあります。

海に近い町というのはいいですよね^^

Põltsamaa(プルツァマー)

Põltsamaa(プルツァマー)は、お城の跡が残るところで、ユゲヴァ県の3つの行政区域のひとつ。

ここはまだ詳しく探索していないのでこれから知っていきたいと思います。

私の住む町Jõgeva(ユゲヴァ/ヨゲヴァ)をご紹介します!おわりに

さらっと紹介してみましたが、Jõgeva(ユゲヴァ)はいかがでしたでしょうか?

さらっと紹介してみましたが、Jõgeva(ユゲヴァ)はいかがでしたでしょうか?

コンパクトながらも、広い範囲で見ると、魅力的な場所がたくさんあります。

正直、車がないと気軽に、旅行できる場所ではない、と思いますが、考え方次第では楽しめるかと思います。

今後はもう少し発展して、変わるかもしれませんが・・・。

もし機会があればぜひ訪れてみてください。

それではこの辺で

Head aega(ヘアド アエガ)